中国水墨画源远流长,流派纷呈,历代名家辈出,后人难以逾越。明清以降,摹古之风尤盛,国画发展停滞不前。上世纪六十年代,吕寿琨与刘国松入古出新,打破一潭死水的局面,为国画现代化拉开帷幕。

吕寿琨自幼从父习书学画,临摹过诸多古人名作,笔墨根底深厚。他认为艺术贵乎创造,把临摹宗师名作喻为拆墙取砖再砌新墙,不为复制,而是为钻研前人画技,再另绘新图。他在纸上临写北宋郭熙的绢本卷画《早春图》,特意增多擦染,减少积勒,发现气韵反而有所不及;摹绘元代高克恭的《雨山图》,领略到以浑点构造山石表面时,落点须正而均衡,方显稳固。吕寿琨强调,临摹的重点不在于盲目学其然,而在于“知然后可以变也”。

古人写画,多与居游相关,吕寿琨也不例外。观其画作,既有莽莽神州的名山大川,也有蕞尔小岛的城隅郊景。景物纵或相近,画风却无雷同。以两幅描绘村落的画作为例,《香港寿山村》群山耸峙,起伏有致,写实而具象;《鹿颈村》则以泼墨经营氤氲之气,渲染如烟似黛的远山近水,中景留白处仅以寥寥数笔勾勒村屋屋顶,抽象无形。两幅作品风格迥异,足以印证另一幅画作《荃湾》的题跋所言:“绘画之法甚多,主题之变用亦广,最重要在于命意。”依他看来,中国山水画虽始于描写自然,但目的是冲破自然物象。描绘景物不一定追求形似,而是藉客观物象表现主观自我。吕寿琨后来开创别树一帜的禅画系列,艺术生涯迎来高峰,在香港以至国际画坛声誉日隆。在他引领下,一众弟子纷纷探索如何使用不同艺术语言作画,形成一股创新风潮,称为“新水墨运动”。这场对传统水墨的实验,为香港绘画艺术树立里程碑。

在海峡另一边,一位才华横溢的台湾青年画家也高喊“中国画现代化”的口号。刘国松,十四岁开始习国画,二十岁改习西洋画。数年后,他用油彩、石膏仿照水墨效果创作,作品颇受美术馆青睐。后来,他在一场现代建筑座谈会中受讲者启发,自此舍弃这种以假代真的创作方式,毅然重拾纸墨,踏上革新之路。

新路并不好走。水墨画流传千年,几乎哪个方向都有珠玉在前。刘国松苦思冥想,终于找到突破点──纸。上世纪六十年代初,他用各种纸张做实验,在纸堆中摸索了一年多,终于发现一种用来糊灯笼的纸,背面纸筋纤维粗的地方不吸墨,着墨后把纸筋撕掉,会留下一条条粗细不一的白线,饶有意趣。刘国松把这种与传统皴法大相径庭的表现方法戏称为“抽筋剥皮皴”。他随即找来纸厂,把纸筋加粗做在正面,不断研发,最终自创出“国松纸”。

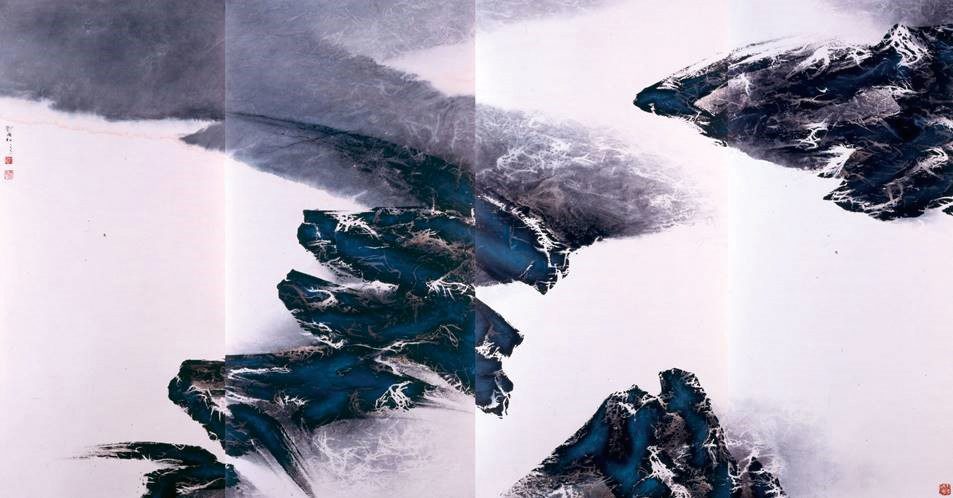

纸有了,那么笔呢?中国素有书画同源之说,国画用笔源于书法。从王维到苏轼,从黄公望到黄宾虹,历来文人画的运笔都以中锋为主。一九七六年,刘国松直接挑战底线,大胆提出要“革笔的命”、“革中锋的命”,主张艺术家驾驭各种工具材料,尽量发挥其特性和优点。其实早在十多年前,他已用其他工具代替画笔,例如以清洁炮筒的刷子在国松纸上刷出带有狂草味道的线条,待水墨渗入纸张后,撕去纸筋,一片墨黑之中,乍露无数细白纹理。这段时期的“狂草抽象系列”是刘国松的代表作,其中《云深不知处》获香港艺术馆收藏。

刘国松从不故步自封。每种新画法成熟后,他又会再试验其他新材料、新方法。一九六九年,人类登陆月球,刘国松深受感动,以拼贴、塑胶彩、喷漆等西方常用的绘画媒材呈现中国传统技法,展开了恢弘壮阔的“太空系列”。其后的“水拓系列”和“渍墨系列”亦是他求变求新的成果。刘国松在画坛离经叛道大半生,大破大立,重新诠释中国水墨,获誉为“现代水墨之父”。

吕寿琨与刘国松深谙传统,却不落前人窠臼,为传统水墨带来创意,引领艺术潮流。自两位大师倡导现代水墨以来,新派水墨作品涌现,在技巧、表现形式和题材方面均展现新姿,为中国水墨开拓出更宽更广的新天地。